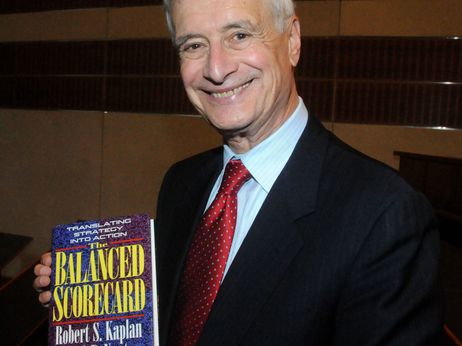

Robert S. Kaplan, Harvard-Professor und Erfinder der Balanced Scorecard

«Ich folge meinen Interessen – und werde noch bezahlt dafür»

Robert S. Kaplan, Harvard-Professor und Erfinder der «Balanced Scorecard», gilt als einer der einflussreichsten Denker in Managementfragen. Der 73-Jährige sonnt sich aber nicht im Ruhm, sondern entwickelt sein Strategie-Instrument laufend weiter im Austausch mit Konzernen, Non-Profit-Organisationen und Staaten. «Es ist ein Privileg, ein intellektueller Unternehmer zu sein», sagt Kaplan. Als CEO wäre er in seinem Alter nicht mehr so unternehmungslustig.

Interview: Mathias Morgenthaler Foto: ZVG

Kontakt und Information:

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6487

Robert Kaplan in der Schweiz:

Am 15. November ist Robert Kaplan zu Gast an einem Seminar der ZfU Business School. Details unter

www.zfu.ch/pdf/abc.pdf

Herr Kaplan, seit 20 Jahren werden Sie stets auf das weltbekannte Führungsinstrument Balanced Scorecard angesprochen, das Sie mit David Norton entwickelt haben. Ist das manchmal ermüdend?

ROBERT S. KAPLAN: Furchtbar langweilig wäre es, wenn ich seit 20 Jahren die gleichen Dinge dazu erzählen würde. Da ich regelmässig Referate halte, Workshops durchführe und mit Management-Teams in Unternehmen arbeite, kann ich mir das nicht leisten. Wir entwickeln das Konzept Tag für Tag weiter, was die Arbeit für uns zu einer sehr aufregenden Sache macht. Papier ist geduldig, aber ein Management-Konzept muss sich in der Praxis bewähren.

Warum haben Sie die Marke Balanced Scorecard nie schützen lassen?

Ach, dann hätten clevere Leute neue Namen erfunden mit leichten Abwandlungen. Man kann sich nicht juristisch gegen Konkurrenz absichern. Wir haben unser Modell durch intellektuelle Aktivität geschützt, indem wir Bücher geschrieben und Referate gehalten haben all die Zeit. Zudem implementieren die besten Beratungsfirmen den Ansatz für uns in den führenden Unternehmen. Wir haben sicher immer noch eine Sonderstellung, wenn es um die Balanced Scorecard geht.

Sie und David Norton gelten als Erfinder des Führungsinstruments, das darauf abzielt, dass alle strategischen Ziele eines Unternehmens abgebildet und gemessen werden können. Im Grunde haben Sie aber nichts Neues erfunden, sondern etwas Bestehendes verfeinert und dann gutes Marketing gemacht.

Glücklich, wer heute etwas komplett Neues, noch nie Dagewesenes erfindet. Ich begleitete in den Neunzigerjahren ein Projekt, in dem zwölf wissensbasierte Unternehmen genauer untersucht wurden. Ich schrieb eine Fallstudie über eine Firma, die mit einer so genannten «Corporate Scorecard» arbeitete und nebst der finanziellen Performance auch die drei Bereiche Kunden, Produktion und Mitarbeiter abbildete. Dieses Instrument war allerdings klar auf Qualitätsmessung fokussiert. David Norton und ich erweiterten das Konzept zur «Balanced Scorecard» mit Fokus auf strategischen Fragen. Ich gebe also gerne zu: Wir sassen nicht einsam auf der Wiese und hatten einen genialen Einfall, sondern wir nahmen das Beste, was es in der Praxis gab, und entwickelten es systematisch weiter. Es war damals absolut unüblich, Kunden- oder Mitarbeiterorientierung zu messen. Wir sagten den Managern: «Wenn ihr die wichtigen Einflussgrössen nicht kennt, könnt ihr sie nicht messen. Und was man nicht messen kann, kann man nicht managen.»

Verwenden Weltkonzerne wie Apple, Google oder Coca Cola heute die Balanced Scorecard?

Ich habe keinen Überblick, wer sie wie anwendet. Apple setzte sie ein unter Steve Jobs, ob das heute noch gilt, weiss ich nicht. Citygroup schwört darauf, J. P. Morgan auch, Cisco, Xerox, Merck, das sind einige Beispiele.

Die Swissair schwörte auch darauf…

Das sagt mir nichts, wer?

Die Schweizer Fluggesellschaft Swissair, die mit ihrer Strategie spektakulär scheiterte. Sie waren doch mit Mario Corti bekannt.

Ach so, ja. Ich kenne die Probleme nicht im Detail. Wichtig ist: Kein Strategie-Instrument schützt Sie vor Managementfehlern. Das hat sich auch in der Finanzkrise gezeigt. Sie brauchen ein intaktes Risikomanagement und eine starke Compliance-Abteilung, welche die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien überwacht. Die Balanced Scorecard dient als Kompass, der zeigt, wie ein Unternehmen wachsen und profitabler werden kann. Das geht nicht ohne Risiken. Deshalb braucht es ein Risk Management, das überprüft, welche Risiken zu verantworten sind und ob die Balance zwischen kurzfristigen Gewinnmöglichkeiten und langfristigem Überleben noch stimmt.

Sie lehren die Unternehmen, sehr systematisch und strukturiert vorzugehen. Haben Sie auch eine Balanced Scorecard für Ihr eigenes Leben?

Manche Berater, die unseren Ansatz in Firmen implementieren, gehen tatsächlich so weit und wenden das Instrument auch aufs Privatleben an. Mir wäre das nie in den Sinn gekommen. In privaten Angelegenheiten bin ich stets opportunistisch und intuitiv vorgegangen.

Sie sind 73-jährig und könnten sich längst zur Ruhe setzen. Aus der Distanz hat man aber den Eindruck: Sie arbeiten so hart wie vor 20 Jahren.

Das täuscht – gerade gönne ich mir ein paar Ferientage in unserem Sommerhaus, entspanne mich beim Golf, Velofahren und Segeln. Ich lehre etwas weniger in Harvard als früher, verbringe etwas mehr Zeit mit meinen Kindern und Enkeln, aber ansonsten will ich am Ball bleiben. Ich liebe es nach wie vor, Neues zu lernen über die Unternehmenswelt. Ehrlich gesagt arbeite ich vor allem für mich. Ich gehe meinen Interessen nach, pflege phantastische Beziehungen – und werde erst noch bezahlt dafür. Es ist ein Privileg, ein intellektueller Unternehmer zu sein. Das bringt eine ganz andere Lebensqualität mit sich als wenn man als CEO eines börsenkotierten Unternehmens von allen Seiten unter Druck ist. Hätte ich einen solchen Job gemacht, wäre ich mit 73 Jahren nicht mehr so unternehmungslustig.

Was haben Sie zuletzt Neues gelernt?

Wir setzen die Balanced Scorecard vermehrt in Non Profit Organisationen ein und beraten auch Staaten in Veränderungsprozessen – etwa jene Golfstaaten, die sich von Öl- und Gas-Hochburgen in moderne wissensbasierte Gesellschaften wandeln müssen. Zudem investiere ich viel Zeit in ein Projekt mit Michael Porter, bei dem es darum geht, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu bremsen. Wir müssen die Spitäler neu denken, indem wir den Nutzen für die Patienten richtig messen. Das Gesundheitssystem ist sehr ineffizient und intransparent. Es ist deshalb höchste Zeit, dass dieser Sektor, der in unserer alternden Gesellschaft immer grössere Bedeutung erlangt, durchleuchtet und optimiert wird.

In der Schweiz sorgen die hohen Managersaläre für Ärger. Eine Initiative will den höchsten Lohn auf das Zwölffache des tiefsten Lohnes beschränken. Was halten Sie von diesem Ansatz?

O, das ist nun wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ich kenne das Problem: Die Beraterfirmen treiben die Saläre in die Höhe, die Manager segnen sich gegenseitig enorm hohe Vergütungspakte ab. Es wäre am Verwaltungsrat und an den Aktionären, dafür zu sorgen, dass Exzesse vermieden werden.

Sie selber brachen vor Jahren in einem Interview mit der «Bilanz» eine Lanze für die Gier. Es sei menschlich, dass Leute für gute Leistungen mehr Geld verlangten, argumentierten Sie und folgerten: «Der Kapitalismus funktioniert nicht, weil die Menschen heilig sind, sondern weil sie gierig sind. Wer eigennützig handelt, kreiert Werte für alle.»

Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass eine enge politische Regulierung in Lohnfragen mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften würde. Der Wettbewerb sollte nicht beschränkt werden. Der springende Punkt ist doch, ob tatsächlich Werte geschaffen werden. Daher richten moderne Unternehmen die Vergütungsmodelle stärker nach der mittel- und langfristigen Performance aus. Und sie berücksichtigen nicht nur Aktienkurs und Rendite, sondern auch Werte wie Kundenloyalität und Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt. Auch hier geht es nicht ohne Transparenz und Messbarkeit.

31. August 2013